Hungrige Bären, erkaltete Lava (der Freitag)

Russland In der Stille Kareliens bekommt unser Autor nicht nur rätselhafte Steinzeichnungen zu Gesicht

Ulrich Heyden | Ausgabe 52/2020 6

Dass ich in Karelien auf einen Vulkan stoßen würde, war nicht zu erwarten. Ich hatte im Herbst ein Haus am Sjam-See, acht Autostunden nordöstlich von St. Petersburg, gemietet und bald erfahren, dass es in nordöstlicher Richtung einen Vulkan gebe. Was unglaublich klang. Ich fuhr in Richtung Petrosawodsk am Onegasee und von dort weiter nach Norden zum Dorf Girvas, in dessen Umgebung man den „Girvas-Vulkan“ finden sollte. Die Ortschaft selbst war 1931 als Siedlung für Arbeiter entstanden, die seinerzeit die Staumauer für das Wasserkraftwerk Kondopoga bauten, eines der ersten in der Sowjetunion. Sobald der Stausee zu viel Wasser führte, wurde dies in eine Felsschlucht abgelassen. Als dort die Sandschicht weggespült war, entdeckte man 1967 einen 50 mal 20 Meter großen Krater und erstarrte Lavaströme.

Am Ortsrand des Dorfes kann man sein Fahrzeug abstellen, ein Hundert-Rubel-Ticket lösen (1,15 Euro) und das Gelände begehen. Am Holzzaun, der das Krater-Areal eingrenzt, stand freilich niemand, der mein Ticket sehen wollte, was vermutlich damit zu tun hatte, dass um diese Zeit kaum noch Touristen unterwegs waren. Ich stieg hinab in die Felsschlucht und erblickte bald die geronnene graublaue Lava am Kraterrand, die abgeschliffen und abgegriffen wie eine alte Münze wirkte und an manchen Stellen rosa schimmerte. Je mehr ich davon sah, desto stärker wurde das Gefühl, mich in der Werkstatt eines Künstlers aufzuhalten. Immer neue faszinierende Gebilde aus erkalteter Lava tauchten auf und erinnerten an Körper, Köpfe oder Gesichter. Einst soll der Lavastrom kilometerweit bis zu jener Stelle geflossen sein, an der jetzt die Stadt Petrosawodsk steht. Als ich das Kratergelände verließ, stieß ich am Rand des angrenzenden Fichtenwaldes auf eine Freiluftausstellung von Filmplakaten. Wie sich herausstellte, wurden in dieser Gegend vor Jahrzehnten Spielfilme gedreht wie der Weltkriegsstreifen Im Morgengrauen ist es noch still von 1972 und der Abenteuerfilm Die weiße Sonne der Wüste, für den 1970 die erste Klappe fiel.

Vorräte im Untergrund

Ich fahre weiter zum südöstlichen Ufer des 250 Kilometer langen und fast 100 Kilometer breiten Onegasees, nach dem benachbarten Ladogasee das zweitgrößte Gewässer dieser Art in Europa. Im Dorf Karschewo in der Lenin-Straße 17a beziehe ich Quartier bei Wassili und Klawdia, sie Verkäuferin in einem Lebensmittelmagazin, er freischaffender Fremdenführer. Die beiden wohnen in einem selbst gebauten, weiß vertäfelten Holzhaus. Für Touristen wie mich gibt steht daneben eine Art Blockhütte mit einem Doppelstockbett.

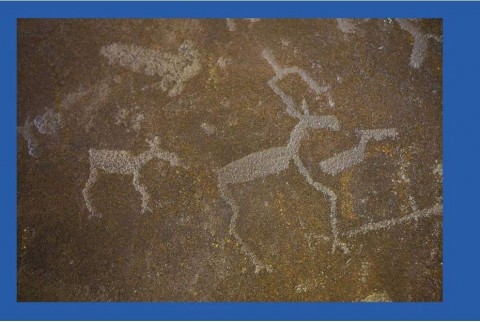

Was folgt, das ist eine Exkursion mit Wassilis Motorboot zur sogenannten Teufelsnase, wo es über 6.000 Jahre alte Felszeichnungen geben soll, auf dem Wasserweg erreichbar und zu bestaunen auf der Landzunge eines Naturschutzgebietes. Dort angelandet, lasse ich mein Zelt und den Rucksack zunächst im Boot, um unter Wassilis Führung am Ufer entlang Richtung Norden zu wandern. Ab und zu sind Feuerstellen von Touristen zu sehen, ansonsten gibt es keine Anzeichen von „Zivilisation“, geschweige denn Mobilfunk. Dafür klingen die Wellen des Onegasees in den Ohren eines überreizten Großstädters wie ein gedämpftes Orchester. Der Herbstwind peitscht das Wasser, wirkt aber beruhigend und trägt die Gedanken weit weg vom nervenaufreibenden Allerlei. Wir marschieren über einen breiten Strand, wo wir nach einigem Klettern über felsige Vorsprünge zu einem Granitmassiv kommen, in dessen Inneren die Zeichnungen zu sehen sind, die vor mehreren Tausend Jahren entstanden. Die Ureinwohner der Gegend haben Figuren, aber ebenso Huftiere, Vögel und Schwäne in den Stein gemeißelt und ausgemalt. Christliche Mönche nannten die Abbildungen „Werk des Teufels“, woher die Bezeichnung der Landzunge rührt.

Bootsführer Wassili fährt nach Hause, und ich bleibe allein zurück mit einer Feuerstelle und dem Rauschen der Wellen, der Fichten und Kiefern, die sich im Wind wiegen. Am nächsten Vormittag holt mich Wassili wie verabredet wieder ab. Er steuert ein altes, aber robustes Gefährt aus Aluminium, wie es in der Sowjetunion hunderttausendfach hergestellt wurde. Wir gleiten durch ein gewundenes Flüsschen heimwärts in Richtung Karschewo. Ob ich einen Bären gesehen hätte, will Wassili mit scherzhaftem Unterton wissen. Ich verneine und habe in der Begeisterung über die Nacht in der freien Natur glatt vergessen, was Wassili erzählte, als er mich zur „Teufelsnase“ brachte. Er sei im Sommer mit einer Touristengruppe unterwegs gewesen, als plötzlich ein Bär vor ihnen stand. Erst als alle Stöcke in die Hand nahmen, sei der Bär abgedreht und verschwunden. Die letzten Winter seien sei sehr kalt gewesen und daher die Bären stets hungrig, so der Bootsführer, der anscheinend keine Angst vor ihnen hat. Außerdem habe man viel Wald abgeholzt und den Tieren damit Lebensraum genommen. Das Holz gehe nach Helsinki, St. Petersburg und Moskau. Offenbar wünscht sich Wassili, entnehme ich seinen Worten, dass Karelien nicht nur liefert, sondern auch selbst etwas mehr bekommt, als üblich ist.

In Karschewo erlebe ich, was es heißt, sich in der russischen Provinz selbst zu versorgen. Wassili zeigt mir im Garten vor seinem Haus, wie er gerade an einem neuen „Podgreb“, einer Erdhöhle, baut. Für den Winter würde darin „Eingemachtes“ aufbewahrt – Marmelade, rote Bete und in Salzlauge eingelegte Tomaten, Gurken und Zwiebeln. Bei seinem bisherigen Vorratsbunker seien die Stützbalken vermodert und ein Einsturz nicht mehr aufzuhalten gewesen. Die neue Gruft sieht aus wie ein Weinkeller und verfügt nicht nur über neue Bohlen, sondern ebenso einen Stahlrahmen und ein gemauertes Fundament.

Außerdem hat Wassili eine Doppeltür eingesetzt, die als Luftschleuse dient und beim Eintreten den Frost fernhalten soll. Seine Frau Klawdia meint, dass in einem Ort wie Karschewo viele Bewohner von der Natur leben würden, indem sie Pilze und Beeren sammeln und in der nächsten Stadt verkaufen. Manche hielten eine Kuh, Platz und alte Ställe gebe es genug. Fische mit Netzen zu fangen, sei streng verboten, aber die Männer gingen trotzdem angeln. Ein Hinweis darauf, dass auch in Karelien bis zu einem Drittel der wirtschaftlichen Aktivität dem sogenannten Schattensektor vorbehalten ist. Der Staat versucht zwar, diese Domäne zu kontrollieren, indem etwa elektronische Kassen auch in kleinen Läden zur Pflicht werden oder die Geschäfte von Datschen-Kooperativen seit geraumer Zeit steuerpflichtig sind, doch eine flächendeckende Aufsicht bleibt für eine Lebensform, wie sie die Selbstversorgung auf dem Lande darstellt, wohl ausgeschlossen.

Panzer und DDR tätowiert

Klawdia führt stolz zu ihrer Neuanschaffung, zwei Kälbern beiderlei Geschlechts. Sie stehen in einem kleinen, ziemlich dunklen Stall. Leider seien sie vom Muttertier früh sich selbst überlassen worden. Die Tiere bekommen jetzt nur Heu und Wasser, sie werden gemästet und nicht auf die Weide gelassen. Das selbst gezogene Fleisch sei noch „richtiges“ Fleisch und nicht derart geschmacklos wie das, was man im Supermarkt bekommt, beteuert Klawdia. Davon angespornt, will ich am Vorabend meiner Abreise zurück nach Moskau frische Milch erwerben. Schräg gegenüber in einem schon etwas schiefen Holzhaus werde die verkauft, gibt mir Klawdia zu verstehen. Als ich dort in den Korridor trete und mehrfach rufe, ist niemand zu sehen. Ich steige in den ersten Stock, als mir plötzlich ein kleiner, muskulöser Mann mit freiem Oberkörper und in kurzen Hosen entgegenkommt. Er scheint überrascht. Nein, er habe keine Milch, das sei ein Irrtum. Aber was ist das? Auf der rechten Schulter des Mannes prangt eine große Tätowierung, ein Panzer und darüber der Schriftzug „DDR“. Ob er dort stationiert gewesen sei, will ich wissen. „Ja, in Wünsdorf“, sagt der Stämmige mit erkennbarem Stolz. Ich hätte gern noch mehr erfahren, aber er ist zu keinem Gespräch aufgelegt. Wenigstens schickt er mich weiter zur Nachbarin, die mir Milch in einem Fünf-Liter-Krug verkauft.

Was während der Tour durch Karelien auffällt: Der russische Staat muss viel in ein modernes Straßennetz investiert haben. Die Pisten sind oft besser als im Moskauer Umland – die Naturreservate, Parks, Sehenswürdigkeiten, Hotels und Campingplätze zuverlässig ausgeschildert. Offenbar ist an einen florierenden Tourismus aus den großen Städten und dem nahen Finnland gedacht. Die unberührte Natur dieser Region ist ein ideales Gebiet, um sich zu erholen. Wie wird sie überstehen, was ihr demnächst bevorsteht?

veröffentlicht in: der Freitag